Juan José Generelo, director del Archivo Histórico Provincial, pronunció el lunes en la Diputación Provincial la conferencia "Archivo y Memoria en San Juan de la Peña", dentro del ciclo del Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA) sobre el 350 aniversario del monumental complejo.

La directora del Área de Arte del IEA, Natalia Juan García, explicaba su amplio currículum y exalta las virtudes del conferenciante como un profesional "eficiente. ordenado, genial, con avanzadas ideas y padre del prodigioso buscador DARA.

Juan José Generelo arrancaba su exposición con una antigua fotografía del monasterio pinatense arruinado por el incendio de 1675 y con una carta que escribió el Prior Mayor Fray Miguel de Araguás al Cabildo del Pilar de Zaragoza, en la que explica que preservaron los documentos del pavoroso incendio. Es decir, para los monjes, salvar el Archivo era lo más importante.

La Ripa, el mismo año de 1675, narraba esta prioridad en San Juan de la Peña. Preservar y reconstruir el monasterio para, entre otras cuestiones, obsequio de ambas majestades.

Definía el Archivo apoyándose en una imagen del pergamino de Alfonso I el Batallador que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional) para explicar que es completamente diferente de la biblioteca: no tiene estrictamente función “cultural”. Es cerrado, de uso interno de la Comunidad (los documentos se encuentran en 73 cajones; 1200 pergaminos; 60 cajas. La Comunidad guardaba asimismo el dinero en el Archivo, cuya función, entre otras, era la gestión económica de los bienes (rentas, propiedades) y la administrativa.

Sobre el Archivo, se situaba al lado de la Sala Capitular en el claustro o pudo estar junto a la iglesia cerca de la Sala Capitular.

Pese a la consciencia de su trascendencia, en 1836 comenzó a dispersarse con la Desamortización; y en la Contaduría de Bienes Nacionales de Huesca; en 1835 ya hay documentos en las Benitas de Jaca (actualmente hay 22 cajas) de lo que se enterará en 1905 Eduardo Ibarra, que comprará a las monjas varios códices para llevarlos a la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (isete cartularios). Se inventa entonces Patrimonio Cultural y surgen los museos.

El Archivo se lleva a la Academia de la Historia en 1844 y en 1866 el Archivo Histórico Nacional (actualmente posee 1318 pergaminos; 29 cajas o legajos y 25 libros.)

En las provincias se crean las Bibliotecas Públicas del Estado (1866). Actualmente en la Biblioteca Pública de Huesca hay 5 documentos. En 1881 se crean las Delegaciones de Hacienda y en 1990 el Archivo Histórico Provincial donde ahora hay 22 cajas.

TIPOS DE DOCUMENTOS

Juan José Generelo distribuye los documentos por su forma de presentación: Pergaminos son los sueltos; cartularios son los copiados; expedientes (de prioratos, de lugares) son dlos agrupados; y los libros de Gestis son en los que se escriben acuerdos. Además, hay libros de contabilidad donde se anotan cabreos, cuentas de la fábrica, o los inventarios para control. El Cartulario abarca del siglo XI al XV y el gótico se convertirá en el libro de privilegios en el la centuria del XVI.

La gestión económica en el Libro de Gestis supone la defensa de los derechos ancestrales, pues guardan los títulos originales y las copias en los cartularios. La obsesión de controlar las rentas (cabreos); y la obsesión por antipocar (reconocer un censo). La búsqueda en el Archivo de treudos (enfiteusis) y rentas perdidas. El registro de los documentos en el Archivo desde el Libro de Gestis. En los libros de cuentas, se sucede el caso de la limosnería y el de los libros de fábrica.

LAS CLAVES DE LA IDENTIDAD ARAGONESA

Juan José Generelo ha profundizado en su argumentación a través de una pregunta: ¿Qué es ser aragonés? Formulado de manera distinta, qué nos define en el S. XVI-XVII

1.- Dinastía propia de reyes aragoneses: Garci Ximenez tuvo interés por demostrar que San Juan de la Peña era la Covadonga aragonesa, simultánea a la asturiana.

2.- San Juan de la Peña: cuna del Reino de Aragón rey elegido en el monte Pano, funda el monasterio y el Panteón real.

3.- Fueros de Sobrarbe “Antes leyes que reyes y pactismo"... “Y, si no, no.”

4.- Justicia de Aragón.

Se produce la afirmación del Reino frente al poder real (con el Cronista Jerónimo de Blancas) y frente a otros territorios. Surgirá una lucha por el relato entre Navarra (J. Moret); Castilla y Asturias. Así surge el Escudo de Aragón en 1499 (Gauberto Fabrizio de Vagad).

Sobre el archivo pinatense y la identidad aragonesa, se produce una reivindicación de las verdades de Aragón y la “verdad del archivo”. En este sentido, el de San Juan de la Peña contiene la memoria del Reino, por lo que los monjes deben sacar del Archivo las verdades para enseñarlas al Reino y al resto del mundo, con apoyo de las instituciones del Reino y sus élites.

Un texto del abad de Montearagón Martín Carrillo y otro texto del cronista del Reino de Aragón Bartolomé Leonardo de Argensola ratifican el origen de Aragón. Y la construcción de la identidad aragonesa se verá consolidada en el archivo de San Juan de la Peña gracias a las obras escritas de Jerónimo de Blancas (continuador de Zurita) en “Aragonesium rerum comentarii” 1588; Juan Briz Martínez (abad de SJP) en “Historia de la fundación y antigüedades de San Juan de la Peña y de los reyes de Sobrarbe, Aragón y Navartra” 1620; Domingo La Ripa en “Defensa histórica de la antigüedad del Reyno de Sobrarbe”1675 y “Corona real de Pirineo, disputada” 1685.

INCENDIOS Y PÉRDIDAS DOCUMENTALES

En 1494 se produce la destrucción del monasterio y pérdida de todos los objetos sagrados. Se queman libros litúrgicos, pero ante todo se salva el Archivo. Se produjo un misterioso primer fuego, el incendio como coartada (Briz asegura que “cuenta la tradición que todo fue devorado por el incendio”…)

En 1675 se produjo el abandono del monasterio bajo y la edificación del alto. En 1809 sucede la destrucción del monasterio nuevo, y sirvió a la causa del salvamente del ARchivo que hubiera sido previamente ocultado.

En 1675, se produjo la intervención de la Diputación del Reino, que se llevó las escrituras más importantes para que fueran vistas por la Real Audiencia en presencia de don Juan de Austria a Instancias de La Ripa, defensor de la causa aragonesa y monje del monasterio, en medio del debate historiográfico sobre la antigüedad del Reino de Aragón. Blancas defendía la mayor antigüedad, frente al navarro Moret, que la negaba, por lo que se produjo una importante extracción de documentos

Garantía de antigüedad (documentos anteriores l S. XI).

La datación de los documentos. La Era hispánica. Problemas cronológicos: dataciones interesadas. La letra M/T. Las virgulillas.

El origen de la diplomática Se produce una controversia, y es que el jesuíta holandés Papenbroeck en 1675 publica “Introducción histórica para distinguir lo que hay de verdadero y de falso en los documentos antiguos”; y en 1681el benedictino francés J. Mabillon publica “Los seis libros de la diplomática” en respuesta al holandés.

LA ILUSTRACIÓN

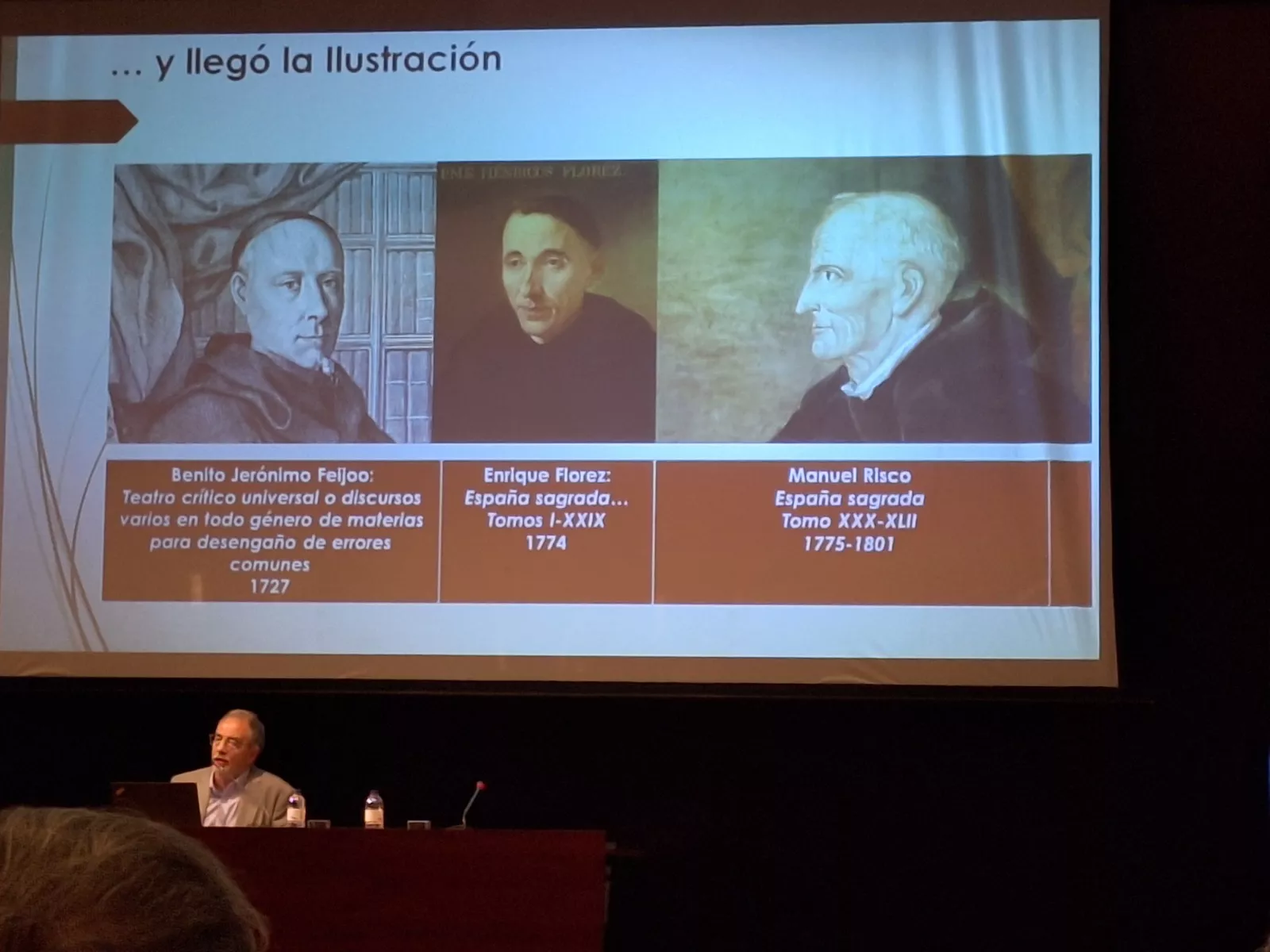

Importantes personajes, escritores, religiosos E historiadores desentrañan equívocos Y engaños con sus obras como el “Teatro crítico universal o discursos varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes” (1727) de Benito Jerónimo Feijoo; “España sagrada…Tomos I-XXIX” de 1774 por Enrique Flórez y “España sagrada Tomo XXX-XLII” (1775-1801) de Manuel Risco.

Estos ilustrados desmontaron los mitos originarios desde su misma fuente original, el mismo archivo pinatense.

La abolición de los Fueros en 1707 quedaba lejos para reivindicaciones. Había que dar un nuevo sentido y colocar a las dos coronas (Aragón- Asturias-Castilla) en el mismo punto de partida que en la construcción de la monarquía borbónica tenía Aragón. El Conde de Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea, con su vinculación con la Corona de España y el Monasterio de San Juan de la Peña va a proclamar la importancia de la ayuda de la nobleza aragonesa a la monarquía y retomar los mitos de la fundación del reino.

Surgirán autores como J. Aldea con su “Rasgo breve del heróico suceso, los santos Voto y Félix fundaron el Real Monasterio de San Juan de la Peña” 1748; Andrés Casaus y Torres “Sobre el verdadero origen y sucesión de los reyes de Aragón y navarra y estado de estos reynos hasta el S. XII” (inédita); “Carta de un aragonés aficionado a las antigüedades de su reyno a otro adicto a las opiniones poco favorables de algunos escritores extraños”; Ramón Pérez de Huesca: “Teatro Histórico de las iglesias del Reino de Aragón. Tomo VII; de la Santa Iglesia de Jaca”.1802

Y la renovación de Manuel Abad y Lasierra (1729-1806) que bebe de la tradición erudita benedictina y pinatense con una formación sólida en paleografía y diplomática; se centrará en nuevos temas de estudio abandonando la reivindicación de los mitos originarios; le interesan los archivos de la Corona de Aragón y será Académico de la Real Academia de la Hª; participará de la política regalista con apoyo directo de la Corona, le nombrarán obispo y será inquisidor general.

Y termina brillantemente Juan José Generelo lanzando en voz alta una pregunta: "¿Dónde quedan los mitos?" Muestra la fotografía del Panteón neoclásico de San Juan de la Peña para fijarnos en los 4 relieves: elección del Justicia, batalla de Aínsa, batalla del Pueyo de Aragüés y la batalla de Alcoraz. Presidido el Panteón por Carlos III (“Yo soy el Rey”), integra todos los mitos anteriores.

Concluye con reflexiones sobre la pervivencia y refutación de los mitos originarios en la identidad aragonesa que consideramos propios. Y seguimos viviendo recreaciones históricas como la fiesta de la Victoria o del Primer Viernes de Mayo en Jaca; o teatralizaciones de historias legendarias (Foto de La Morisma en Aínsa).

Un contexto en el que sostiene la afirmación común de que Aragón es tierra de pactos. "¿Y es Aragón tierra de pactos?"